野村政良作品

風景

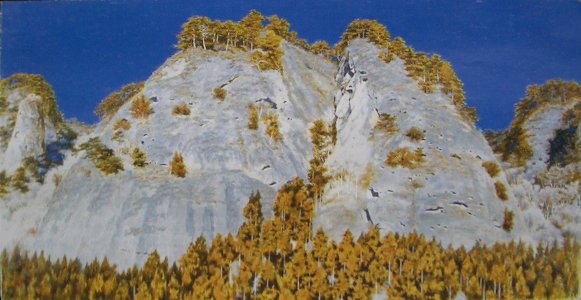

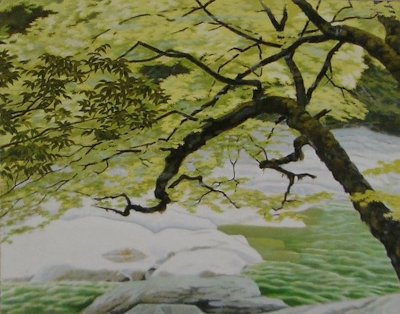

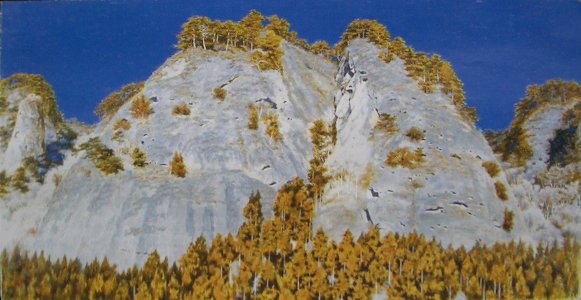

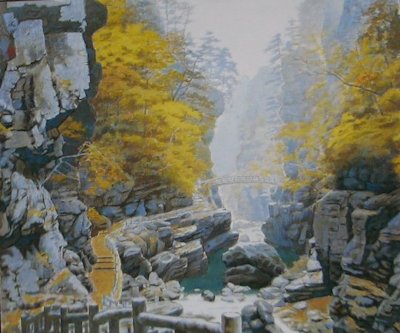

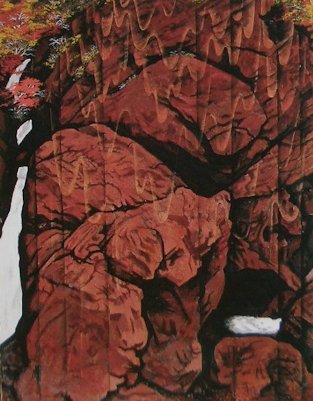

古岩屋 (91.0/168.0cm) 1975年 セキ株式会社所蔵

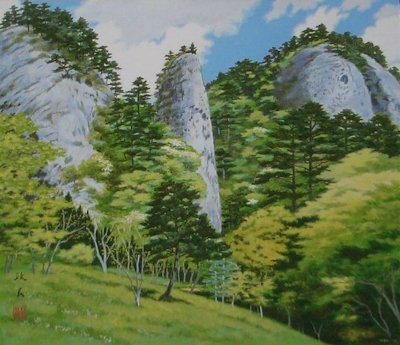

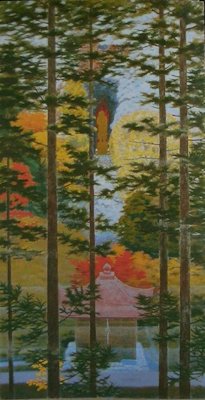

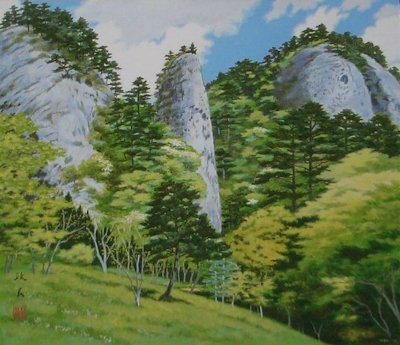

甲子新春勅題「緑」 (46.0/53.5cm) 1984年 個人所蔵

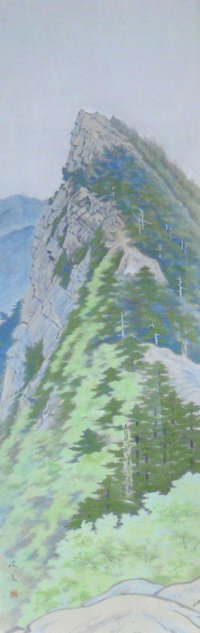

石鎚朝瞰図(102.5/160.0cm) 1982年 久万高原町養護老人ホーム所蔵

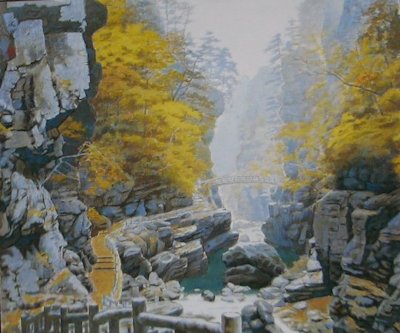

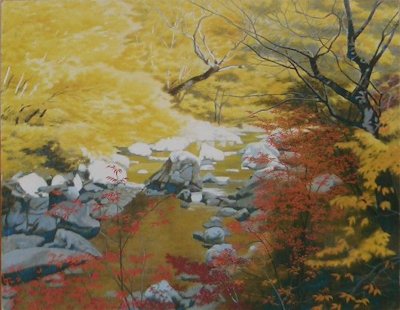

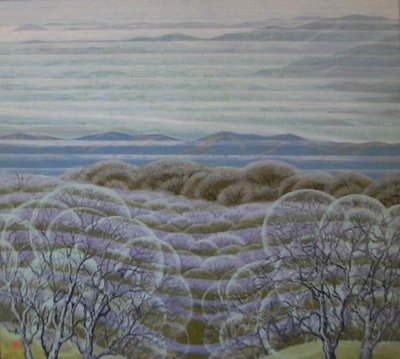

関門秋霖 (59.0/71.0cm) 1976年 セキ株式会社所蔵

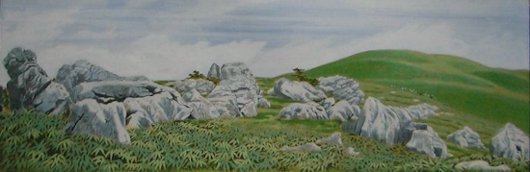

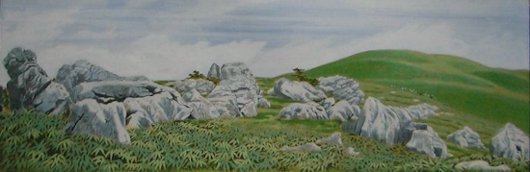

四国カルスト(45.0/136.5cm) 1975年 久万高原町所蔵

風光る (91.0/116.8cm) 1973年 久万高原町所蔵

合歓の花咲く谿 (71.0/59.0cm) 1976年 セキ株式会社所蔵

年輪(91.4/117.0cm)★ 1989年

巨木に向かって立つ時、私は底深い年輪を踏まえた、強靭な生命力の偉大さに打たれる。幼童と大木を対比した構成は、自然と人間の運命的な想いを託した意図による。(政良)

神木図(91.0/117.0cm)★ 1976年

空(91.3/117.0cm) 1972年 個人所蔵

春雪暮韻(80.6/110.0cm)★ 1977年

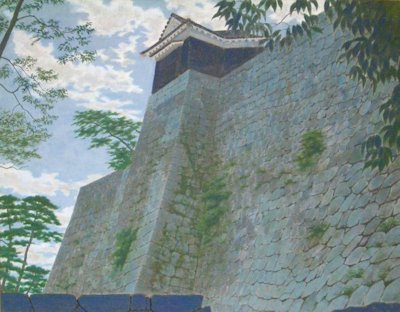

暮城(91.3/117.0cm)★ 1991年

松山城は私の少年時代の思い出が一杯つまっている。年経て改めて取材した時、城郭建築の

美しさに目を見張る思いだった。一つ一つ石を築き上げた城壁の描き出す曲線の美しさは、堅

固な城の機能美といえる。日本的美意識をも感じる。 (政良)

不動窟(169.5/88.0cm) 1975年 国民宿舎「古岩屋荘」所蔵

秋洞(91.5/117.0cm)★ 1973年

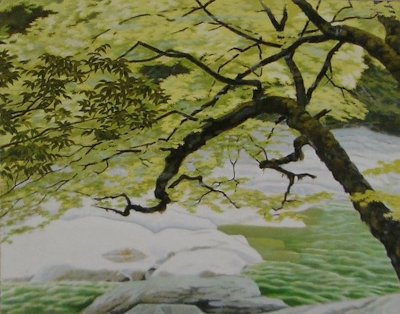

溪(87.5/169.0cm) 1961年 久万高原町所蔵

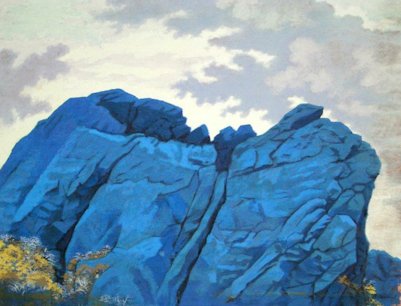

石鎚天狗岩 (136.0/46.0cm)★ 1976年

暮岩 1978年 (./.)★

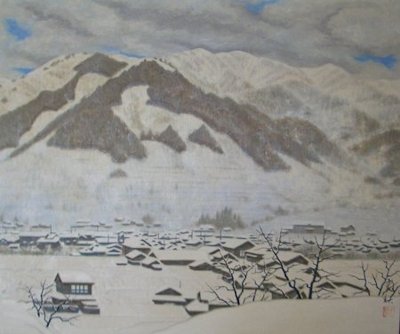

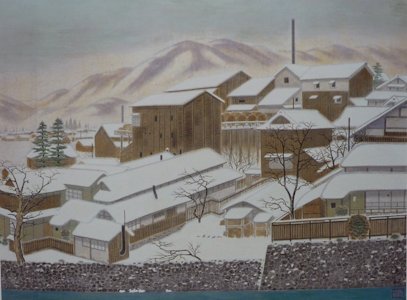

久万冬景色(56.5/68.5cm) 1950年

総門橋橋畔雪(86.5/117.0cm) 1950年頃

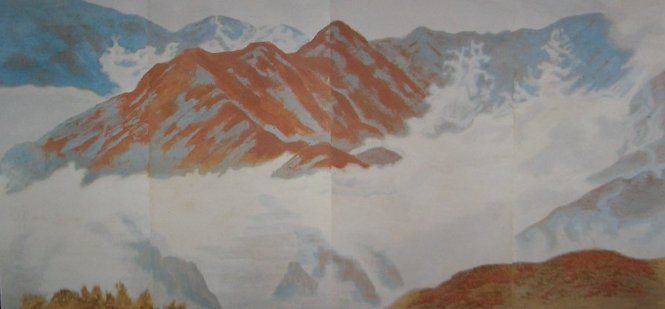

雲わく三坂路 (164.0/347.6cm) 1971年

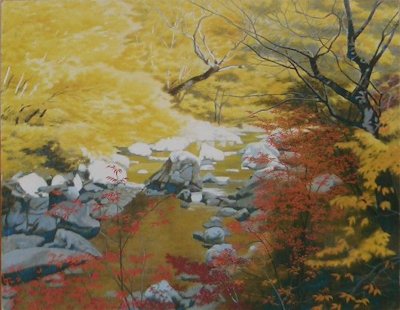

照り翳る深山の秋(91.5/117.5cm) 1979年 畑野川小学校所蔵

伊台菖蒲園 (170.0/87.5cm)★ 1974年

古床古戦場(172.0/91.5cm)★ 1985年

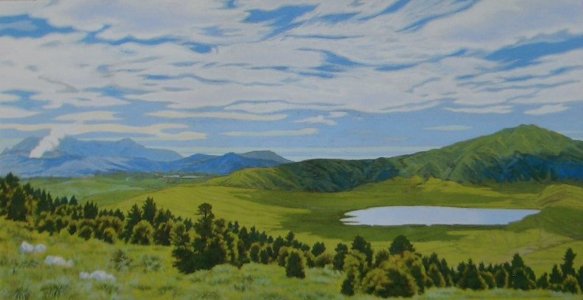

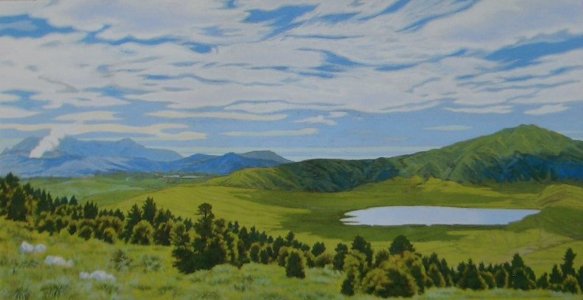

阿蘇草千里(88.0/170.0cm) 1977年 ウェルケア重信所蔵

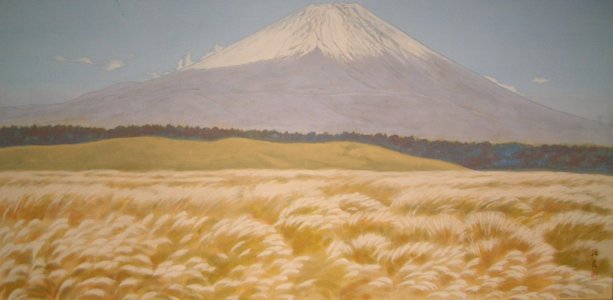

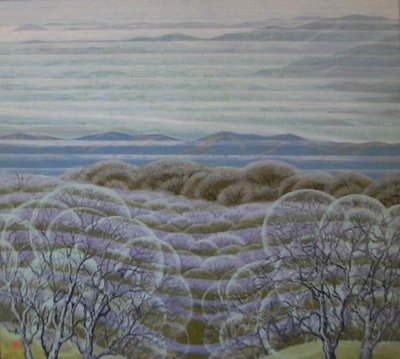

朝霧高原 (90.7/181.0cm)★ 1994年

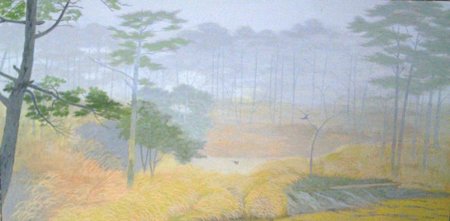

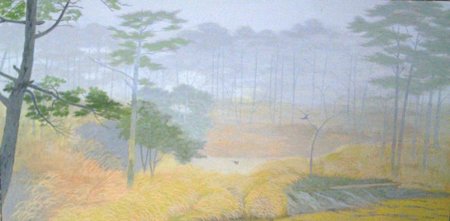

霧渡るえびの高原 (78.5/159.5cm)★ 1995年

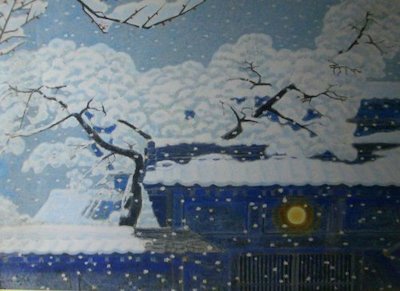

雪の寂光院 (170.0/69.5cm)★ 1993年

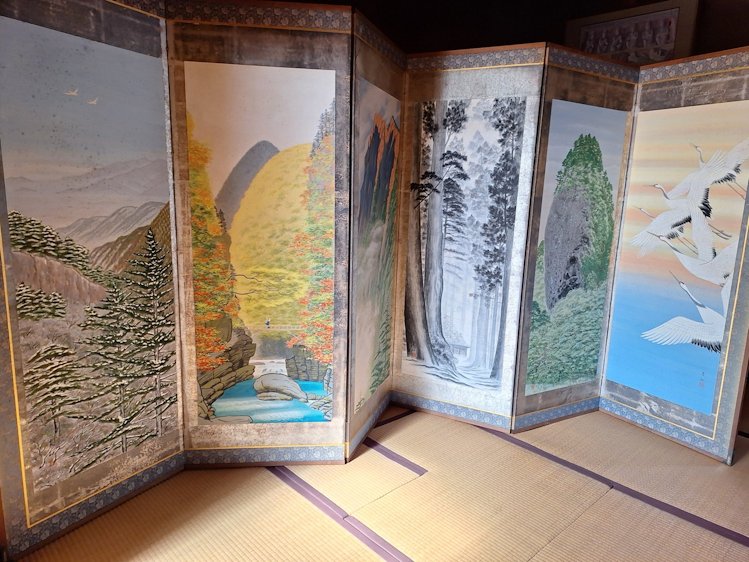

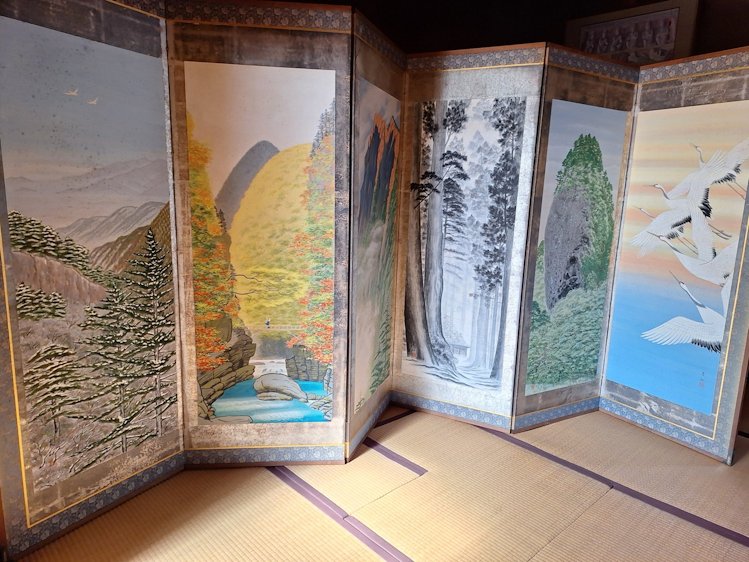

久万山の四季 (六曲一双)★ 1950年代?

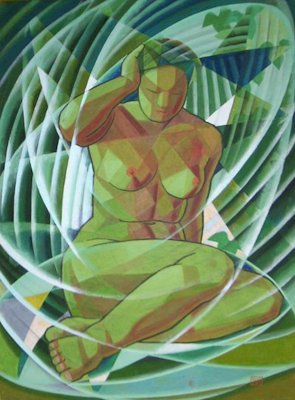

人物

N夫人像 (139.0/146.5cm) 1957年 個人所蔵

能楽師N翁 (117.3/91.5cm) 1980年

扇子 (106.0/90.5cm) 1948年頃

秋韻 (143.5/144.0cm) 1966年

追憶 (118.0/92.0cm) 1987年

若かりし日の妻(100.0/79.5cm) 1950年頃

【五十年振りの再会】

昨年一月十五日の朝、久万美術館の松岡氏より電話があり、石井昭一氏(南放氏長男) より押入れを整理していたら、野村先生の絵が出てきて、何故か事情がわからんので久万 に持って行って調べてくれと、作品を美術館に持ち帰っていると連絡があった。

南放氏に絵を預けた憶えはないが、いったいどんな絵だろうか、とにかく行ってみよう と美術館に出かけた。

松岡氏は預かったという絵を見せてくれた。古いザラ紙に巻いた筒 状の巻物の上に一筆麦秋氏作とあった。その場で開いて見ると、それは正しく私の作品だった。

随分昔の作品だった。昭和二十四、五年頃、彩兆会に出品したもので、落款は麦秋とあ った。

間違いなく私の作品です、南放氏に預けたいきさつは全く憶えがありません、と言うと、 早速松岡氏が石井昭一氏に電話してくれて昭一氏と直接お話下さいと受話器を渡してくれた。

昭一さんですか、ご無沙汰しています。松岡氏よりお話のあった絵は、確かに私の作 品ですが、南放先生に預けた記憶は全く無いのですが大変懐かしい作品です。

と言うと昭 一氏も、ああそうですか、父の使っていた押入れを整理していたら、古い巻物が出て来ま して、麦秋氏作とあったので、どういうわけで預かっていたのか、父も母も亡くなった今、 見当がつかなくて、とにかく松岡さんに調べてもらおうとお預けしたのです、と言われた。

それでは、あの作品は私も思い出深い作品ですので、このまま戴きたいのですがと言うと、 どうぞお手元にお納め下さい、という返事だった。図柄は、家内が椅子に腰掛けて小さな 靴下を編んでいる図で、息子の嫁は、このお母さんのお腹は大きいから、きっと生まれてくる赤ちゃんの靴下を編んでいるのでしょう。と言う。

それでは融が生まれる前だから、今から大体五十年前の作品という事になる。

思えば長い旅路の果ての再会である。家内 の十三回忌を目前に控えて嫁は言う。きっとお母さんは家に帰りたかったんでしょう。

定めなき会者定離(えしゃじょうり)の世にあって、この巡り会いは絵を画く者に与えられ た得難き歓びと言うべきか。 二十六歳の妻は、初々しさをたたえて無心に生まれいずる者に愛しさを持って編み物をしている。

傷一つついていない描かれた当時の面影を伝えているのは、私には奇蹟としか思えない。

平成九年十一月八十四翁の身で大いなる者へのはかり難い感謝を捧げたい。 (平成九年十一月二十三日)

構成

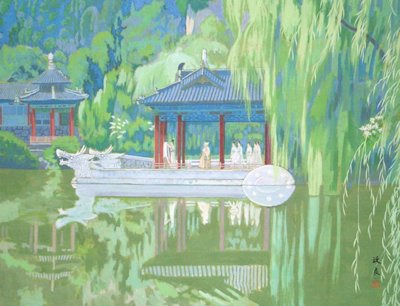

華清池幻想(92.0/117.0cm)★ 1988年

唐の詩人白居易の長詩「長恨歌」の一節に「春寒くして浴を賜う華清の池」とあるその華清池を、西安の一郭に訪ねたのは、昭和六二年の夏でした。

沢山の観光客に混じって広い苑内を徘徊しながら、絶世の美女、楊貴妃と玄宗皇帝のロマンスを思い浮かべ、画想を練りました。

制作にあたって、唐の画家張萱筆「七夕を祭る楊貴妃と玄宗」を参考にして、現在の華清池に配してみました。 (政良)

炎(90.9/117.5cm) 1966年

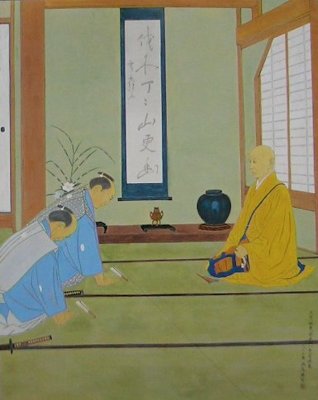

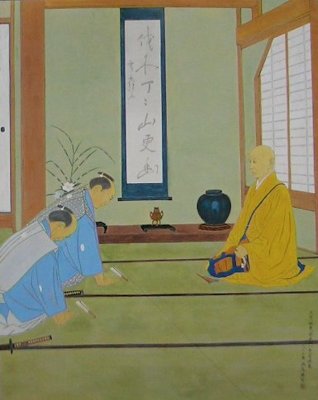

久万山一揆図 (163.0/131.0cm) 1996年 久万高原町産業文化会舘所蔵

「松山藩奉行久松庄右衛門、代官関助太夫が大宝寺住職斉秀和尚に、大洲藩に逃散した久万

郷農民達を説得して帰藩するよう尽力を懇願する図。

久万山一揆図 (163.0/131.0cm) 1996年 久万高原町産業文化会舘所蔵

斉秀和尚は農民説得の為の条件を入れることを松山藩に確かめた上で調停に向かった。

寛保元年(一七四一年)八月一二日漸く和尚の誠意を信じた農民達は、万事和尚に任すこととなり久万へ帰山する図。(政良)

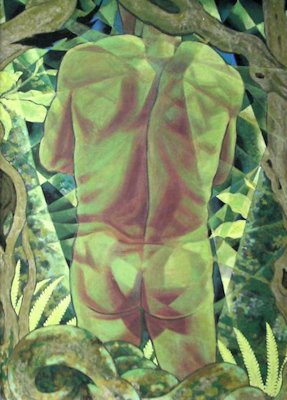

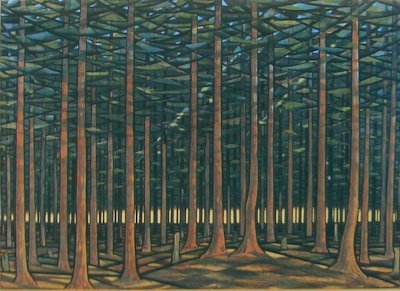

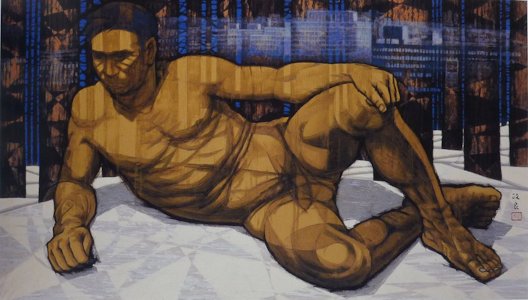

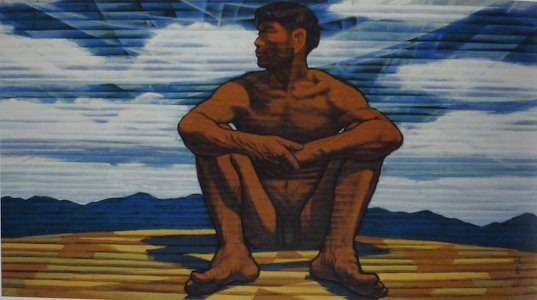

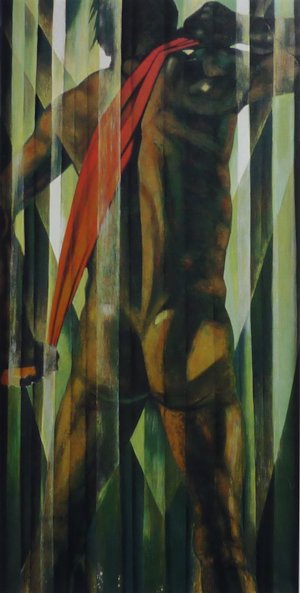

森 (108.0/78.0cm) 1965年

たくましい生命力にあふれた人間を描いてみたかった。大自然の息吹に包まれた時、人間は最も美しく輝いて見える。自然と共に、たくましく生きる人間の姿を見られなくなって久しい。暖衣、飽食、ハイテク

時代の人間に魅力はない。 (政良)

無題 (112.5/82.0cm) 1964年

秋林 (91.5/117.0cm) 1959年 個人所蔵

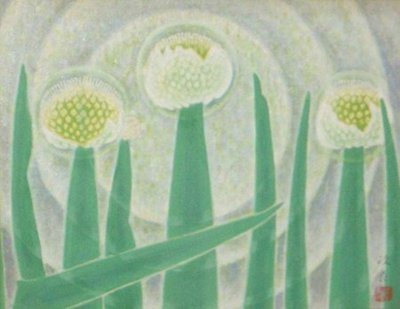

葱坊主 年 (./.)

春一番 (88.0/170.0cm) 1990年 久万中学校所蔵

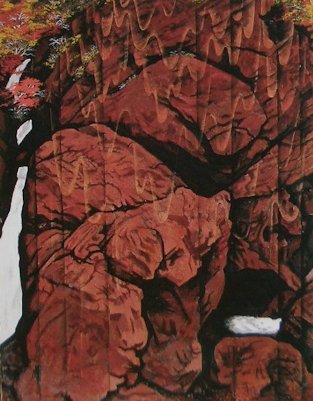

響秋 (117.0/91.0cm) 1989年 久万高原町所蔵

渓谷に響いて止まぬ水の浸蝕が、何百万年もかけて造形した自然の神秘に感動する。柳谷村

の八釜の甌穴に取材した作品である。(政良)

凍池譜 (61.0/81.0cm) 1966年

春韻(64.0/70.5cm) 1969年

☆久万高原町社会福祉協議会に貸出

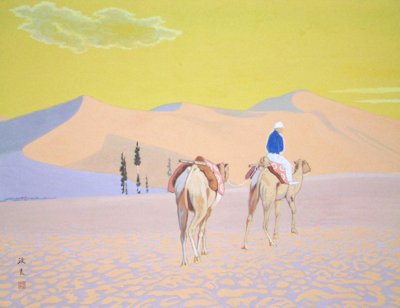

落日沙漠行 (91.0/117.0cm) 1986年

敦煌に着いた日の夕方、町から25粁程離れた鳴沙山の沙漠の夕日を見に、一行30人ばかりで出かけた。

着くとすぐ、駱駝にまたがって沙漠の中のオアシス月牙泉へ向かったが、折から夕日を受けて、美しい曲線を描く鳴沙山をバックに沙漠を行った日のことが、今もありありと瞼に焼き付いている。(政良)

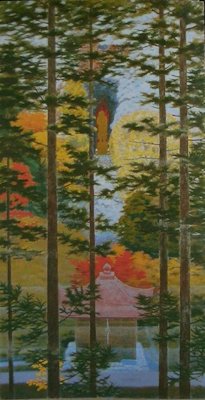

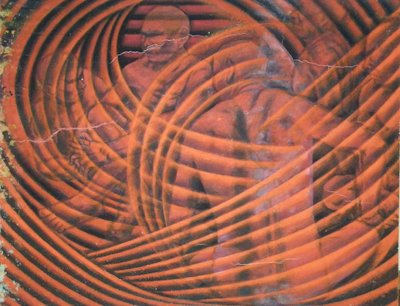

敦煌仏 (117.5/91.0cm) 1989年

敦煌の旅を記念する第二作として、莫高窟の菩薩像を描いた。北魏時代の作といわれている

から約二千年前の作品である。

日本に大陸文化が渡来する以前から、約二千年近い間、敦煌を

めぐる民族の興亡を見続けてきたこの仏の微笑を前にして、私は心の洗われる思いを禁ずる事

ができない。

吹き荒れる沙漠の流砂の中、血腥い民族の闘いの中、よくもまあ生き続けてこら

れたものと思う。

その秘密が、お顔に漂うあどけない無垢の微笑にあるように思えてならない

永年この微笑にあこがれていた私は、念願の菩薩像に会えて、旅の目的の大半を達する事がで

きた。 (政良)

雲崗大仏(91.0/117.0cm) 1992年

望郷A(95.5/170.5cm) 1976年

望郷B (94.0/170.0cm) 1976年

瀧(169.0/86.5cm)★ 1962年

青不動(170.0/88.0cm)★ 1972年

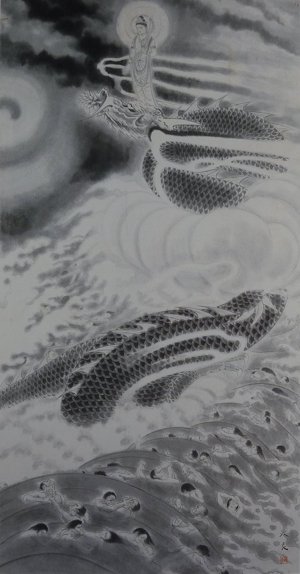

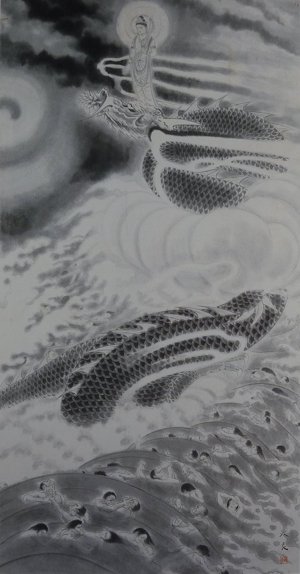

龍頭観音照苦海 (172.0/91.5cm) 1981年 三津浜・願成寺所蔵

絵は見られてこそ価値があり、生きるものと思う。2023年秋、一番相応しいと思われる所に置かれた。

松山市三津の願成寺本堂に設置